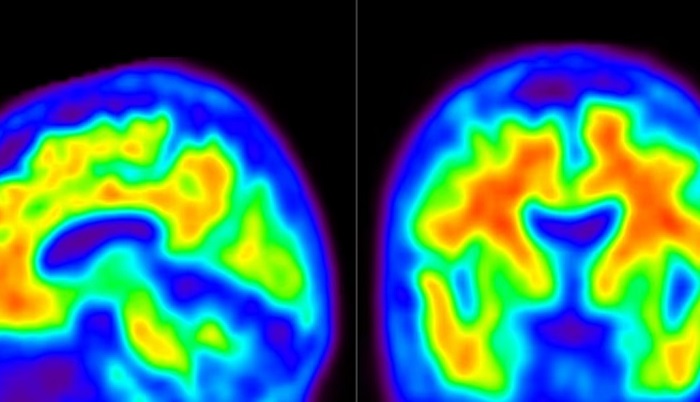

지난 수십 년간 알츠하이머 질병은, 과학자는 물론 환자 및 가족들에게 희망을 주지 못했지만 지속된 연구 결과 이 질병의 진행을 늦추는 새로운 의약품이 속속 나오고 있다. 사진은 신약 임상시험에서 환자의 호전된 상태를 보여주는 이미지. 사진 : Eli Lilly

최소 3개의 신약 나와... 가장 최근의 ‘도나메납’, 관련 학회에서 임상시험 효과 공개

지난 수십 년 동안 과학자와 환자 가족들은 난치성의 알츠하이머 질병으로 좌절해야 했다. 특히 고령 인구가 늘어나고 더 많은 사람들이 이 파괴적인 질병 상태를 보인 반면, 이들을 위한 효과적인 치료법이 없어 이 질병을 가진 환자는 물론 가족들에게 희망을 주지 못했다.

불과 2년여 전까지만 해도 그랬다. 이런 가운데 짧은 시간 안에 수십 년의 연구가 결실을 맺어가고 있으며, 가능성을 보여주는 최소 3개의 신약이 나와 주목받고 있다.

‘도나메납’(Donanemab)이라는 이름으로 최근 나온 신약(한국신문 2023년 5월 26일 자 기사 참조)은 최근 네덜란드에서 열린 알츠하이머 학회에서 전 세계 1,700명을 대상으로 한 시험 결과를 발표하며 상당한 효능이 있음을 입증시켰다.

이 시험에서는, 16명의 호주인이 NSW 및 빅토리아(Victoria) 주 8개 장소에서 진행된 연구 과정에 참여했다.

미국 인디애나 주 기반의 거대 제약회사 ‘엘라이 릴리’(Eli Lilly)에서 개발된 이 신약은 알츠하이머 초기 단계의 환자에게 질병의 진행을 35% 늦출 수 있음이 입증됐다. 전체 연구에서 이 제품은 18개월 만에 질병 진행 속도를 22% 감소시켰다.

지난 수십 년 동안 알츠하이머 연구에 매진해 온 멜번대학교 ‘Austin Health’의 마이클 우드워드(Michael Woodward) 박사는 이번 알츠하이머 학회 연설에서 “의료계가 이 결과에 흥분했다”고 말했다.

이 자리에서 우드워드 박사는 “이것은 알츠하이머 질병의 시작을 끝내는 것으로 간주하고 싶다”며 “획기적이라는 단어가 너무 자주 사용되는 것 같지만 이것은 아주 중요한 돌파구”라고 평가했다.

신약은 어떻게 작용하는가

도나메납은 뇌에서 아밀로이드 플라크(amyloid plaque)를 제거하도록 설계된 단일 클론 항체(monoclonal antibody)로, 전문가들은 이것이 알츠하이머 억제 역할을 한다고 믿고 있다.

연구원들은 오랫동안 베타-아밀로이드 플라크(beta-amyloid plaque. BAP)라 불리는 단백질 또는 ‘타우’(tau)라는 이름의 또 다른 단백질이 알츠하이머 질병을 일으키는지, 아니면 이 둘의 조합 때문인지를 알아내고자 노력해 왔다.

전 세계 1,700명을 대상으로 한 시험에 참여한 이들은 모두 알츠하이머 초기 단계에 있는 사람들로, 60세에서 85세 사이 연령이었다.

12개월에 걸친 체크 결과 연구원들은 47%의 환자에게서 아밀로이드 플라크의 증거가 없음을 확인했고, 위약 그룹(placebo group)에서는 약 29%로 나타났다.

이 환자들은 또한 이 주사가 아밀로이드를 수년 동안 다시 축적하지 않는, 존재하지 않는 수준으로 감소시킬 수 있는 무기한의 치료를 필요로 하지 않았다.

빅토리아 주 하몬드케어(HammondCare, Victoria) 내 ‘Dementia Centre’의 스티븐 맥팔레인(Stephen Macfarlane. 사진) 박사. 그에 따르면 미국 거대 제약회사 ‘엘라이 릴리’(Eli Lilly)가 내놓은 ‘도나메납’(Donanemab) 임상시험에 그의 환자 3명이 참여, 긍정적 결과를 얻었다. 사진 : Dementia Centre

빅토리아 주 하몬드케어(HammondCare, Victoria) 내 ‘Dementia Centre’의 스티븐 맥팔레인(Stephen Macfarlane) 박사는 이곳에서 3명의 환자를 대상으로 도나메납 시험을 진행했다.

이 과정을 통해 그는 이 신약이 복용하지 않는 이들에 비해 질병 진행속도를 7개월 반 정도 늦추는 것 같다는 의견을 전했다. “질병의 진행을 늦추고 진행되지 않도록 한다”는 맥팔레인 박사는 “지난 20년 동안의 알츠하이머 연구에서 가장 유망한 약”이라고 말했다.

다만 이번 시험 결과는 심각한 형태를 경험한 참가자의 1.6%와 사망한 3명을 포함, 일부 환자에게서 뇌출혈과 부종의 위험이 있음도 드러냈다.

맥팔레인 박사는 “알츠하이머 질병은 치명적이고 치료할 수 없는 질병이기에 어느 정도의 위험이 치료 과정에 내재되어 있다”고 설명했다.

또 다른 신약, ‘lecanemab’

도나메납의 시험 결과는 ‘Leqembi’라는 브랜드로 판매되는 이전의 ‘레카네맙’(lecanemab)과 유사하다. 이 약은 지난해 발표된 시험 결과에서 초기 알츠하이머 환자의 인지기능 저하를 27% 줄였다.

루 코넨(Lou Coenen)씨는 레카네맙 임상시험에 참여한 호주 환자 중 한 명이다. 일본 제약회사 ‘아이사’(Eisa)가 개발한 이 약의 임상시험은 호주의 경우 18개 지역의 치료센터에서 진행됐다.

72세인 코넨씨는 약 5년 전 알츠하이머 진단을 받았고 가족력이 있다. 그는 “이 약을 복용하면서 알츠하이머 진행이 그렇게 빨리 진행되지 않는다는 것을 느끼기 시작했다”고 말했다.

그는 지역사회 보건을 돕는다는 취지로 ‘KaRa Institute of Neurological Diseases’에 임상시험 참여를 신청했다. 코넨씨는 이 약물을 복용하며 차이가 있었다고 말했다.

그는 지금 아내와 더 많은 시간을 보내며 이전과 마찬가지로 ‘The Men's Shed’와 같은 지역사회 활동에 참여하고 있다. 코넨씨는 “나 자신을 다른 이들(환자들)과 비교했을 때 이 약이 효과가 있다는 것을 안다”는 말도 덧붙였다.

최근 새로운 알츠하이머 신약 임상시험에 참여했던 초기 증상의 환자들은 약물을 이용하면서 상태가 나아졌다는 반응이다. 사진 : Pixabay / Skitterphoto

지난 6월 30일, 호주 의약품 규제 당국인 ‘Therapeutic Goods Administration’(TGA)는 호주에서 레카네맙 승인을 고려하는 작업에 착수했다. 이 약은 초기 알츠하이머 환자에게 도나메납과 유사한 결과를 보였으며 또한 도나메납과 마찬가지로 일부 환자에게서 뇌부종과 출혈 위험이 나타났다.

이 약품들의 비용은

어느 정도가 될까

시중에 출시되는 새로운 알츠하이머 치료제는 개발까지의 과정에 상당한 시간과 비용이 소요됐기에, 정부 입장에서도 막대한 지출이 필요할 것으로 예상된다.

레퀨비(leqembi)는 2주에 한번 주입하는 것으로 1년치에 미화 약 2만6,500달러(호주화 약 4만 달러)의 가격이 책정되었지만 월간으로 주입하는 도나메납의 잠재적 가격은 책정되지 않은 상태이다.

우드워드 박사는 이 비용에 대해 “큰 도전이 될 것”이라며 “하지만 그 절감액도 살펴보아야 한다”고 말했다. “호주에서 알츠하이머 질병에 대한 총 치료비용은 60~70억 달러에 이를 것”이기 때문이다.

또 맥팔레인 박사는 이번 신약에 대해 “호주로 하여금 알츠하이머 인프라를 개선하여 조기 진단에 PET(positron emission tomography) 스캔을 더 많이 사용할 수 있도록 해야 한다는 것을 의미할 것”이라며 “정기적 병원 주입을 더 쉽게 하고 또한 환자는 더 빨리 진단을 받을 수 있다”고 말했다. 그에 따르면 호주에서 처음 기억상실 증상을 경험한 이들과 실제로 알츠하이머 진단을 받는 것 사이에는 약 3년의 지연된 시간이 있다.

논란이 된 또 하나의 약품

이외 또 하나의 신약으로 미국 케임브리지(Cambridge, Massachusetts)에 기반한 다국적 생명공학 회사 ‘Biogen’이 2021년 선보인 아두카누맙(Aducanumab)이 있다. 이 약 또한 획기적으로 평가받지만 출시 과정에서 논란이 됐던 제품이다.

아두카누맙은 아밀로이드 플라크 단백질의 축적을 제거함으로써 작용하는 단일 클론 항체이다. 이 약이 논란이 된 것은 시험 방식에 대한 미국 규제당국의 문제제기 때문이었다.

2021년 6월, 호주 TGA는 이 약을 승인할 수 있을 만한 안정성 및 효능 요건을 충족하지 못한다는 사실을 확인했고, 바이오젠 사는 호주에서의 판매승인 신청을 철회했다.

최근의 연구 결과,

환자들에게 희망 준다

멜번에 거주하는 얀 코디(Jan Cody)씨가 자신의 기억력이 약해지고 있음을 알게 된 첫 징후는, 자신의 건강 상태를 이야기하고자 세 자녀를 만났을 때였다.

75세인 그녀는 요리뿐 아니라 운전, 심리학자로서의 일도 포기해야 했다. 그녀는 “내 세상이 완전히 축소됐고, 정말로 복용할 약이 없다”고 말했다. 그녀는 일부 알츠하이머 임상시험에 참여했지만 도나메납을 받을 자격이 안 되었다.

코디씨는 “진행 속도를 늦추는 데 오랜 시간이 걸리는데, 그래서 이 치료를 계속할지 확신할 수 없다”고 토로했다. 이어 그녀는 “하지만 이제는 희미하지만 희망이 있다”고 말했다.

김지환 기자 herald@koreanherald.com.au

- |

- 종합(알츠하이머 1).jpg (File Size:59.9KB/Download:13)

- 종합(알츠하이머 2).jpg (File Size:49.3KB/Download:11)

- 종합(알츠하이머 3).jpg (File Size:73.2KB/Download:14)