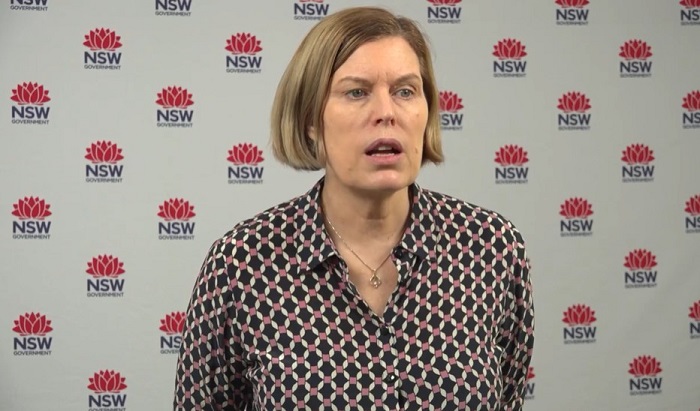

NSW 보건부 최고 의료 책임자인 케리 찬트(Kerry Chant. 사진) 박사를 비롯한 최고위 관료들은 주 의회의 보건의료자금 조사 특별위원회(Special Commission of Inquiry into Healthcare Funding) 제출 자료에서 NSW 주 의료 시스템이 고령화된 인구를 반영해야 한다고 강조했다. 사진 : Facebook / NSW Health

노화 및 정신건강 질병부담 증가로... 향후 10년 사이 65세 이상 환자, 45% 차지

NSW 주 의료 시스템이 고령화된 인구를 반영해야 한다는 지적에 제기됐다. 공공병원이 점차 고령자 케어 및 1차 진료 서비스로 인해 실망한 환자들에게 있어 최후의 수단이 되고 있다는 경고이다.

NSW 주 보건부 최고 의료 책임자인 케리 찬트(Kerry Chant) 박사와 고위 관료인 나이절 라이언스(Nigel Lyons)-뎁 윌콕스(Deb Wilcox) 박사는 공동 보고서를 통해 질병 부담이 고령의 환자 및 정신건강 관련 질환으로 옮겨가기 위해서는 병원 외 서비스와 예방 치료에 더 많은 투자가 필요하다고 강조하면서 현재의 자금조달 모델에 대해 실망감을 감출 수 없다고 주장했다.

이번 보고서는 이달 첫 주부터 시작된 의료자금 조사 특별위원회 요청에 따라 작성됐다. 찬트와 라이언스, 윌콕스 박사는 지난 11월 28일(화) 시작된 특별위원회에 출석, 현 실태를 설명했다.

지난해 발표된 NSW 보건부의 미래건강 보고서(Future Health report) 예측에 따르면 NSW 의료 시스템이 현재의 치료 모델에 계속 의존한다면 2032년까지 의료진 업무는 1.7배 늘어날 전망이다. 이 가운데 65세 이상 환자 비율은 45%에 이른다.

동 보고서는 고령자에게 더 심각한 인플루엔자 및 기타 감염 등의 전염성 질병이 주요 질환으로 인한 의료 시스템 활동의 15%를 차지할 것으로 예측했는데, 이는 2019년의 8% 전망에 비해 크게 늘어난 것이다. 또한 당뇨병과 정신건강 상태를 치료하는 서비스 수요도 크게 증가할 것으로 예상됐다.

특별위원회에 대한 이번 관료 보고서는 “고령자 주거지 돌봄에서 양질의 임상치료에 대한 접근은 병원에 불필요한 입원을 방지하는 데 매우 중요하다”며 “여기에는 GP 및 관련 의료 전문가에 대한 접근이 포함되어 있음”을 설명했다. 아울러 병원과 응급실은 고령자 거주지 또는 지역사회에서 그들을 지원할 수 있는 서비스가 없을 경우 노인이나 장애를 가진 이들을 위한 최후의 수단으로 사용되어야 하며, GP 클리닉과 같은 1차 진료에 대한 접근성이 향상되면 긴급 병원진료나 지역 응급실에 대한 의존도가 줄어들 것이란 점도 언급했다.

NSW 보건부는 별도의 질의서 제출에서 임상적 필요에서가 아니라 고령자 케어 등 다른 서비스를 받을 수 없기 때문에 병원에 남아 있는 압도적인 고령의 환자 수에 대한 우려를 제기했다.

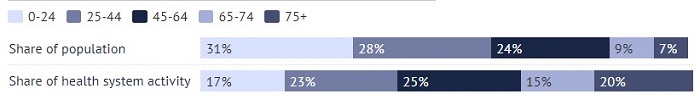

NSW 주 연령별 인구의 의료 시스템 이용 비율(2019년). 보건부 의료 관료들은 최근 보고서에서 오는 2032년까지 65세 이상 고령자 대상의 의료 활동이 전체의 45%까지 늘어날 것으로 전망했다. Source: NSW Health Future Health Report

한편 보건부 최고 의료 관리들은 치료 단가를 기준으로 공공병원 서비스에 자금을 지원하기로 한 연방 케빈 러드(Kevin Rudd) 정부 당시의 개혁인 ‘activity-based funding’(ABF)이 주 정부의 변화하는 보건 요구를 충족시키려는 취지의 병원 밖 진료의 확대 기회를 제한한다고 지적했다.

이와 함께 찬트 박사 등은 “ABF 도입으로 공공병원 서비스 자금 조달에 상당한 국가적 투명성이 확보되었지만 병원 외부의 진료지원 비용이 소요됐다”며 “이 자금지원은 ‘활동기반’(activity-based) 대신 ‘결과 기반’(outcome-based)에 더 많은 초점을 맞춰야 한다고 제안했다.

현재 NSW 주에는 웨스트미드(Westmead Hospital) 및 로얄노스쇼어(Royal North Shore Hospital)과 같은 3차 의료시스템에서부터 각 지역의 다목적 의료 서비스에 이르기까지 220개의 공공병원이 있다. NSW 최대 규모의 100대 병원은 ABF 자격을 갖춘 반면 작은 규모의 의료시설은 블록 단위로 자금을 지원받는다.

지난 8월 NSW 주 보건부 라이언 파크(Ryan Park) 장관은 노동당의 선거 공약이었던 보건의료자금 조사 특별위원회(Special Commission of Inquiry into Healthcare Funding)를 발표했었다.

160개 이상의 의견 제출을 받은 이 조사에서는 NSW 주의 현재 자금조달 방식과 이것이 의료 서비스 질과 접근성, 환자 및 직원 경험, 다양한 서비스 모델에 어떤 관련이 있는지를 확인하게 된다.

이 조사 결과는 내년 8월 안에 공개될 것으로 보인다.

김지환 기자 herald@koreanherald.com.au

- |

- NSW health crisis 1.jpg (File Size:99.8KB/Download:8)

- NSW health crisis 2.jpg (File Size:21.9KB/Download:7)