또다시 “가만히 있으라”

“가만히 있으라.”

벌써 2년이 지났건만, 이 말은 여전히 심장을 후비고 가슴을 찢는다.

물이 차 올라도, 배가 기울어도,

친구들과 두 손 꼭 잡고 그 말을 믿고 기다렸던 꽃다운 아이들은

검은 바다 밑에 수장됐다.

믿음은 비극이 되어 돌아왔다.

가만히 있으라,

온 나라를 처절하게 울린 울부짖음의 서막이었다.

“가만히 있으라”가 대한민국 역사에 처절한 비극을 가져온 건

세월호가 처음이 아니다.

1950년 6월 25일,

북한은 동족에게 총부리를 겨누며 남침을 강행했다.

사람들의 공포와 혼돈이 극에 달했던

전쟁발발 3일후인 6월 28일, 한강대교가 폭파됐다.

서울시민들의 피난길이 완전히 폐쇄된 동시에,

피난길에 올랐던 800~1000명의 목숨이 다리 위에서 사라졌다.

사전통보나 안내는 없었다.

적군이 다리 위에 있었던 것도 아니다.

국가가 저지른 용서받을 수 없는 전략적 파탄이자

범죄와 다름없는 민간인 살상이었다.

당시 서울 시내에는 이승만 대통령의 육성이 ‘서울 사수’를 외치고 있었다.

그러나 이승만 대통령은 이미 대전으로 피신을 한 이후였다.

수도를 버리고 피난길을 떠난 대통령이

서울시민들의 발을 묶어둔 채

앵무새처럼 ‘서울 사수’를 외친 녹음방송의 요체는

결국 ‘가만히 있으라’였다.

한국전쟁 초기,

대한민국 대통령과 군은 그렇게 국민들을 완벽히 배신했다.

가만히 있으라는 권력의 압력은

이후 군사독재시절을 거치며

정의를 외치는 국민들의 입에

재갈을 물리고 족쇄를 채우고 고문을 가했다.

최근이라고 다르지 않다.

한반도 사드배치를 우려하는 국민들에게 박근혜 대통령은

“불필요한 논쟁을 멈출 때”라는 말로 함구령을 내렸다.

“충돌과 반목으로 정쟁이 나서 국가와 안위를 잃어버린다면

더 이상 대한민국은 존재하지 않을 것”라며

거창하게 국가존립까지 거론했다.

사드배치를 우려하는 국민들을

대한민국를 위협하는 존재로 만들어 버린 셈이다.

한마디로 ‘가만히 있으라’ ‘입 다물라’는 뜻이다.

지난 12일(월) 천년고도의 땅 경주에서

리히터 규모 5.8의 지진이 발생했다.

일부 학교에서 지진이 일어난 후에도

“자리를 이탈하지 말라”고 방송하며

자습을 강행한 것으로 알려져

비난이 쏟아지고 있다.

지축을 흔드는 자연재해 앞에서

어른들의 행동은 하나 달라진 게 없으니

참담하기 그지없다.

이 와중에 한 여고 기숙사에서 학생들이

“가만히 있으라”는 안내방송을 무시하고

운동장으로 대피한 것으로 알려져 주목을 받고 있다.

“세월호 사건 이후 가만히 있으라는 말을 믿을 수가 없었다”는 게

학생들의 설명이다.

위계적인 한국사회에서 교육받은 아이들이

복종의 대가로 희생되는 건

세월호 사건 하나만으로도

감당할 수 없을만치 아프고 힘들다.

그런데도 여전히 보호받고 존중돼야 할 학교에서,

국가와 국민의 안위가 걸려있는 중대사안 앞에서,

어른이 정한 생각,

정부가 정한 답만이 정답이라며

가만히 있을 것을 종용한다.

얼마나 더 죽어야,

얼마나 더 큰 희생이 있어야

‘가만히 있으라’는 비극을 그칠 것인가.

토론과 비판, 자유로운 판단과 논쟁으로

우리의 조국 대한민국이 무소의 풀처럼 나아갈 수 있도록

‘가만히 있을 것’을 종용하는 낡은 구태는

제발 가만히 있으라.

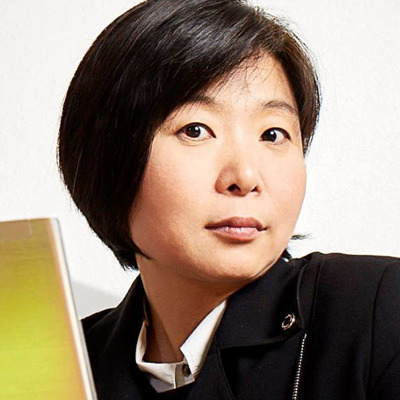

[i뉴스넷] 최윤주 편집국장

editor@inewsnet.net

![[기고] 홍범도 장군 묘소, 이대로 방치할 것인가?](http://okja.org/files/thumbnails/792/039/200x145.crop.jpg)