대접도 못받는 칠푼이짓 언제까지

뉴스로=김중산 칼럼니스트

‘짝사랑’ 하면 생각나는 노래가 있다. 일제 강점기 나라 잃은 식민지 백성의 설움을 노래한 불후의 명곡 <타향살이>(1934)에 이어 고복수가 구성지게 부른 <짝사랑>(1936)이 바로 그것이다. 결코 이루어질 수 없는 일방적인 짝사랑의 끝은 허망하다. 개인은 물론 국가를 향한 짝사랑도 결말은 다르지 않다. 숙명인 듯 비극으로 끝난다. 짝사랑을 일종의 병리 현상으로 치부하는 이들도 없지 않다. 나는 지금 미국을 죽도록 짝사랑하는 한국민의 각성(覺醒)을 촉구하기 위해 이 글을 쓰고 있다.

우리는 미국을 ‘은인의 나라’라 부르고 ‘혈맹’이라 지칭하며 무한한 친근감을 나타내지만 정작 미국은 우리에게 아무런 관심도 없다. 가장 무서운 것이 무관심이다. 격변하는 세계 정세 속에서 한반도의 평화와 안전을 모색하는 일은 온전히 우리의 몫이다. 미국이 우리를 지켜줄 것이란 망상에서 하루 속히 벗어나 스스로 나라를 지킬 수 있는 힘을 길러야 한다.

한국민은 인정하고 싶지 않겠지만, 동맹에도 ‘급’이 있다. 한국민이 신주단지처럼 여기는 한미동맹은 미국에게는 어디까지나 미일동맹의 부수적 하위 동맹일 뿐이다. 최근 한 중 일 3국을 순방한 렉스 틸러스 미국 국무장관이 일본을 ‘가장 중요한 동맹’으로 표현하고 한국을 ‘중요한 파트너’로 지칭한 것만 봐도 짐작이 간다. 윤병세 외교부 장관과는 회담 후 만찬도 거른 채 서둘러 떠났다. 이는 중대한 외교적 결례로 얼마나 한국을 우습게 봤으면 그랬겠는가. 미국은 내심 한국을 주권국가로 인정하지 않는다. 미국이 요구하는 것은 무엇이든 다 들어주는 한국은 국무부 관리의 말처럼 다만 ‘경멸하는 동맹(despicable ally)’일 뿐이다. 배알도 없이 굽실거리고 머리를 조아리니 아낌없이 퍼주고도 무시당하는 것이다.

한국에 대한 미국의 시각이 어떠한 지를 극명하게 보여주는 또 하나의 단면을 보자. 대사를 임명할 때는 고유한 임무뿐 아니라 상대국에 대한 예우(禮遇)도 함축하고 있다. 2차대전 이래 미국은 주일 대사에 16년간 민주당 상원 원내총무로 막강한 영향력을 행사한 마이크 맨스필드를 비롯해 월터 먼데일 부통령, 톰 폴리 하원의장, 하워드 베이커 공화당 상원 원내총무 등 기라성 같은 거물급 스타 정치인들을 임명해왔다. 반면, 주한 미국 대사엔 주로 국무부 과장급 수준의 무명씨가 자리를 메웠다. 미국이 평상시 ‘세계 최고의 동맹국’이라고 치켜세우는 세계 10위권 경제대국 한국에 이제 겨우 국민소득 1,000달러를 넘어선 동남아의 빈국 캄보디아와 같은 수준의 무명 인사를 대사로 임명하는 것은 한국을 무시하는 처사로 몹시 자존심 상하는 일이다. 하지만 그럼에도 시도 때도 없이 성조기를 흔들며 미국 없이는 못 살 것처럼 난리를 치는 멍청한 국민을 존중할 나라는 없다.

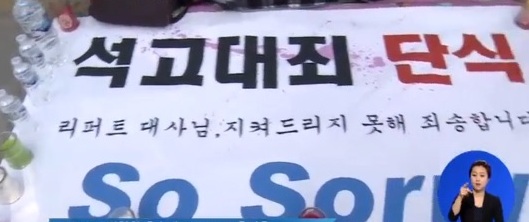

미국을 향한 한국민의 도를 넘은 짝사랑은 어쩌면 미국에게 버림받을 지도 모른다는 조바심과 불안감의 발로로 볼 수 있다. 2015년 3월 마크 리퍼트 주한 미국대사가 피습을 당했을 때 보인 한국민의 엽기적인 반응은 가히 충격적이었다. 한복을 곱게 차려입은 여인들이 대사의 조속한 쾌유를 기원하는 부채춤을 추고 엎드려 큰절을 하는가 하면, 공화당 총재란 사람은 “지켜드리지 못해 죄송하다”며 ‘석고대죄 단식’을 하기도 했다. 대사가 입원한 병원은 내로라 하는 한국 정치인들로 북적여 업무가 마비될 지경이었다. 이미 국무총리가 정부를 대표해 문병을 다녀갔는데도 해외 순방을 마치고 귀국한 칠푼이 대통령 박근혜는 비행기 트랩에서 내리자마자 청와대로 가는 대신 허겁지겁 병원으로 달려가 대사를 위문했다.

피습 전엔 이름도 모르던 일개 대사가 단지 ‘미국 대사’라는 이유만으로 파격적인 예우를 받은 것이다. 지난 몇 달간 계속된 탄핵반대 태극기 집회에 등장한 성조기 또한 같은 맥락에서 생긴 짝사랑의 병리적 현상이라고 할 수 있다. 버림받기는 커녕 설령 “양키 고 홈”을 외치며 나가라고 등을 떠밀어도 미국은 절대로 남한을 떠나지 못한다. 왜일까? 한국민이 어여뻐서가 아니라 남한의 지정학적 위치에 따른 미군의 전략적 이해 관계 때문이다. 그런 줄도 모르고 혹시나 미국에 버림받지 않을까 전전긍긍(戰戰兢兢)해 하는 어리석은 한국민의 모습을 보면 기가 막혀 할 말을 잃는다.

불행히도 한국에는 미국과 일본의 이익과 한국의 운명을 동일시하는 나머지 국가와 민족을 배신하고 미국과 일본의 이익을 대변하는 사대주의적 정상배와 고위 관리들이 부지기수다. 그 중에서도 특히 몰락한 박근혜 밑에서 사드 도입과 한일정보보호협정(군사협정), 그리고 일본군 위안부 합의 등을 밀어붙여 우리의 국격과 국익을 심대하게 훼손한 김관진 국가안보실장, 한민구 국방장관, 윤병세 외교장관 등은 미국과 일본에 부역한 대표적인 역적들로 구한말 ‘을사 5적’에 버금가는 자들이다. 최근 주일대사 이준규는 차기 정권의 위안부 합의 준수와 부산 소녀상 이전을 요구하는 막말을 했다. 그의 국적을 의심케 하는 망언을 한 이준규를 즉각 파면하고 소환해야 한다. 정권교체 후 혁명적 인적 청산이 불가피한 이유는 차고 넘친다.

대선을 눈앞에 두고 있다. 대선주자들의 입을 주의 깊게 지켜보고 검증(檢證)에 소홀함이 없어야 한다. 사드가 국가 안보를 담보할 수 없음은 물론 사드에 극렬히 반대하는 중국이 가공할 보복조치를 가해올 것을 뻔히 알면서도 이를 완화할 아무런 대책도 없이 미국 요구대로 무조건 배치에 찬성하는 후보, 군사주권인 전시작전권 환수에 미온적인 태도를 보이거나 개성공단 재가동 등 남북관계 개선에 소극적이거나 반대하는 후보는 반민족적인 외세의 앞잡이라고 보면 틀림없다. 대통령이 되면 “미국부터 먼저 가겠다”고 공언하는 것이 마치 애국의 바로미터라도 되는 것처럼 호도하는 사람을 뽑아선 안 된다. 국익과 민족 자존감을 지키기 위해서는 어느 나라든 갈 수 있는 자주적 국가관을 가진 후보가 대통령이 되어야 한다. 친미든 반미든 판단 기준은 철저히 국익이어야 한다. 우리 국익에 부합하면 친미를, 아니면 당연히 반미를 해야 한다. 중국과도 마찬가지다. 국익보다 우선하는 것은 없기 때문이다.

운명적으로 비극적 종언을 고할 수밖에 없는 한국민의 미국을 향한 부질없는 짝사랑이 과연 언제쯤 끝날지 안쓰럽다.

* 글로벌웹진 뉴스로칼럼 '김중산의 LA별곡'

http://www.newsroh.com/bbs/board.php?bo_table=kjs