영화 1987, 나의 1987

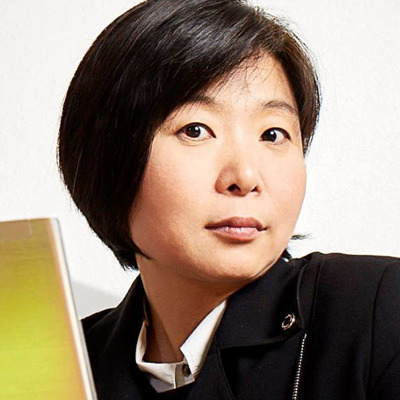

[i뉴스넷] 최윤주 편집국장 editor@inewsenet.net

사진을 처음 본 건 1987년 5월 햇살 좋은 봄날이었다. 기대와 설렘으로 가득 찼던 대학축제의 첫 날, 교정에서 처음 접한 건 대학의 낭만이 아닌, 조국의 현실이었다.

5.18 광주항쟁 사진전. 손을 뒤로 묶인 채 트럭에 실려가는 사람들, 잔뜩 움추린 청년을 쇠곤봉으로 치는 군인, 거리에 널브러진 교련복 입은 고등학생들의 시신, 총과 몽둥이로 맞아 형체를 알아볼 수 없는 피투성이의 얼굴들.

그 때부터였다. 연일 집회를 벌이던 이들의 노래소리와 함성이 귀에 들려왔다. 어떤 날은 한쪽 구석에 걸쳐 앉아 마이크를 잡은 학생들의 발언에 귀를 기울이기도 했다.

‘호헌철폐’가 무슨 뜻인지 알게 된 것도 그 무렵이다. 박종철 고문치사 사건으로 온 나라가 들썩이고 있던 때다. 광주항쟁 사진 속 군인들이 현실로 튀어나온 듯 최루탄과 함께 곤봉을 들고 쫓아오는 백골단을 두 눈으로 목도한 것도 그 때가 처음이다.

영화 <1987>의 연희도 87학번이다. 역사의 굴레 앞에 섰던 같은 학번이기 때문일까. 영화를 보는 내내 어딜 봐도 닮지 않은 주인공에게서 여러 차례 내 자신의 모습을 발견한다.

‘데모 안 할 것 같은 외모’ 덕분에 검문을 무사 통과하는 연희를 보면서 ‘고등학생 같은 외모’ 때문에 집회에서 나눠줄 유인물을 맡아 벌벌 떨며 검문을 지나던 생각이 떠오르고, 닭장차에 실려 아무도 모르는 곳에 버려진 연희를 보며 함께 비를 맞은 듯 온 몸이 서늘해지는 것을 느꼈다.

당시 87학번은 아슬아슬한 경계에 서 있었다. 아직 영글지 않은 머리와 싸워본 경험없는 여린 심장은 박종철의 죽음을 보며 분노와 공포를 같이 느꼈고, 끌려가는 선배들을 보며 결전에 나설 용기 대신 한걸음 뒤로 물러서는 두려움이 요동치기 일쑤였다.

그 시대 너무 많은 연희들은 싸워서 이길 수 있냐고, 그런다고 세상이 달라지냐고, 총칼 들고 같이 싸우기라도 할거냐며, 이기지도 못할 싸움에 희망을 걸지 않겠다는 도리질로 공포와 두려움을 포장했다.

그 경계를 허물어뜨린 게 이한열 열사다. 영화 속 연희처럼, 그러나 연희와는 다르게.

독재정권의 서슬퍼런 압제에 젊은 청년 이한열이 스러지자, 끝까지 외면하고 싶었던 사람들의 ‘도리질’과 ‘머리의 셈’을 가슴의 분노가 돌파해버리는 도화선이 되었다.

도망치지 않고 나서야만 폭력의 시대를 끝낼 수 있다는 울분이 펄펄 살아 뛰는 거리의 시위대를 만들어 냈다. 버스 안의 시민들이 박수를 치기 시작했고, 점심시간과 퇴근 시간에 넥타이 부대가 시위대에 합류했다.

SNS 일각에서 영화 <1987>속 여성의 비중이 약하다고 비평한다. 어떤 이는 타인에 의해 계몽되는 연희의 의식변화에 불만을 토로한다.

그러나 영화 속 연희는 관객을 1987년 현장으로 데려가 당대를 살아낸 이들의 감정을 터치하는 유일한 매개체다.

시청 앞 광장 버스 위에 올라 “호헌철폐 독재타도”를 외치는 연희의 뒷모습에서 뜨거운 눈물이 왈칵 쏟아졌다. 계단 한 구석에 앉아 있다 시위대가 교문으로 진출하면 은근히 자리를 뜨던 87학번 새내기도 그 날 그 자리에 겁도 없이 홀로 있었다.

영화 <1987>의 크레딧이 모두 다 올라갈 때까지 자리를 뜨지 못한 감정이 쉽게 가시지 않는다. 힘찬 팔뚝질을 해대는 연희의 뒷모습을 머리 속에서 지울 수 없다. 영화 1987이 주는 마력같은 여운이다.