유라시아의 사랑과 모험, 평화이야기(33)

Newsroh=강명구 칼럼니스트

내 마음 갈대와 같아서 가는 나라마다 그 나라에서 다른 사랑에 빠져서 헤어질 때마다 곤욕(困辱)을 치르곤 한다. 내가 사랑에 약한 사람이다. 세르비아와의 사랑은 지독한 것이었다. 세르비아에 발을 들여놓기 전까지는 두렵고 무섭기까지 했었다. 깊은 사랑일수록 이별도 쉽지 않아서 지난번 헝가리를 빠져나올 때는 나의 한혈마가 진구렁에 빠져 한 시간 반을 사투를 벌였는데 이번에 세르비아를 나오는 날은 한혈마의 바퀴살이 네 개나 부러져 꼼짝달싹하지 못하는 상황이 되었다.

아침에 통일흥부가족이 이리로 온다고 했는데 한 시간이나 지났는데도 못 만난 것이 길이 어긋난 모양인데 큰일이 났다. 갓길도 없는 길에서 멈췄으니 우선 그 무거운 수레를 공간이 있는 곳으로 옮기는 것이 급선무였다. 그리고 한참을 막막한 상황에서 기다리고 있는데 저쪽에 낯익은 차가 지나간다. 마치 나는 망망대해(茫茫大海)에 표류하고 있다가 지나가는 선박 하나를 발견한 심정이었다.

나는 이제 불가리아와 열정적인 사랑을 나눌 준비가 되었다. 국경을 넘어서 조금 가다가 고속도로 옆으로 시작되는 노란 단풍이 예쁘게 물든 박석이 깔린 옛길은 누구와라도 금방 사랑에 빠지게 하고 조금이라도 예술적 감각이 있는 사람에게는 영감(靈感)에 사로잡히게 할 만큼 아름다운 길이었다. 그 길에 마음이 홀려 무아의 지경에서 달리고 있는데 아이들 둘이 숲 속이 요정처럼 “Welcome to Bulgaria!” 피켓을 들고 서있었다. 내가 어리둥절하여 사태파악을 하려고 애쓰는 순간 숲 속에서 어른들이 우르르 몰려나왔다. 최고의 환영은 놀라움을 선사하는 것! 가진이 가족이 두 팀으로 나누어 한 팀은 나를 차량지원하고 다른 팀은 내가 국경을 넘어서 들어오는 멋진 길목에서 최고의 환영파티를 연출하였다.

불가리아는 장미를 닮은 열정과 자연이 만들어낸 신비한 풍광과 동서양 문명이 만나 만들어낸 득유한 문화가 있는 나라이다. 이들은 자연을 숭배하고 그 속에 동화되어 살면서 건강과 장미를 선물 받았다. 이곳에 오기 전 불가리아에 대하여 아는 것이라고는 장수나라라는 것과 불가리아 향수와, 요구르트 맛이 특별하다는 것이 전부였다. 그러나 나는 장수(長壽)라는 단어 하나로도 이미 많은 것을 눈치로 알아챘다. 맑은 물과 맑은 공기, 맘씨 좋은 인심, 그리고 건강한 먹거리 거기에 걱정과 근심을 날려버릴 아름다운 전통 문화 또 좋은 술. 이 정도면 나의 눈치도 여행길에 굶어 죽진 않을 정도일 것이다.

작은 나라 불가리아인들의 대단한 자긍심은 어디서 출발하는 것일까? 단지 국경을 하나 넘었을 뿐인데 여기 사람들의 표정은 도도하다. 조상이 슬라브 문화의 기초를 쌓았고, 그 언어가 오늘날까지 슬라브 민족의 언어로 사용되고 있기 때문이다. 5백년간 오스만 터키의 지배를 받으면서도 꿋꿋하게 고유의 문화를 지켜온 민족이다. 어디 오스만 민족 뿐이랴! 코트족의 침입 훈족의 태풍같은 말발굽 아래 폐허(廢墟)가 되었어도 다시 일어났다.

발칸은 다양한 문화가 혼재되어 있지만 불가리아, 세르비아, 슬로베니아 그리고 구 유고연방을 이루었던 국가들이 슬라브어를 쓰는 슬라브 문화권으로 분류한다. 그들이 쓰는 언어가 슬라브어이기 때문이다. 슬라브어는 불가리아어에서 시작되었다고 한다. 서기 863년, 비잔틴제국시대의 사제인 키릴과 메토디가 불가리아의 방언을 토대로 슬라브어를 창제했다.

소피아로 들어섰을 때는 거의 40km쯤 달렸을 때이다. 그때쯤이면 언제나 육신은 파김치가 되어 마지막 온힘을 쏟아 부어 마무리를 하고는 하였는데 내 몸에 갑자기 신비로운 기운이 들어오는 것 같으면서 어떤 리듬을 타는 것 같은 느낌이 든다. 소피아를 감싸고 있는 비토샤 산의 영험한 기운이 내게 들어오는지도 모르겠다. 나는 마치 신이 든 사람이 작두 위에 올라선 것처럼 몸이 중력을 잃어버린 가벼움을 느꼈다. 소피아에 특별한 기운이 있는 것이 틀림없다.

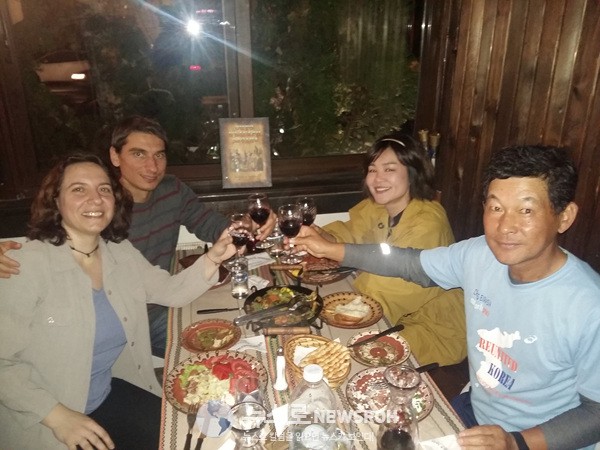

진짜 나의 몸은 그 다음날 불가리아의 전통음악에 맞춰 리듬을 타고 있었다. 불가리아 식당에서 불가리아 음식을 먹으면서 불가리아 선율에 맞춰 불가리아 여자와 손을 잡고 불가리아 스텝을 밟는 경험은 이 여행 중에 특별했다. 몸치인 나는 하나 둘 셋 넷 하나 둘, 4분의 2박자의 리듬에 몸을 맡겼다. 달릴 때 리듬을 타는 것보다는 어색했지만 리듬을 탄 몸은 금방 기분이 충만해지고 사람들과 하나가 되었다.

음악이 끝나는 중간에 김나라씨가 마이크를 잡고 무대에 올라가기에 성악가인 그녀가 한국노래 한 곡 뽑을 것을 기대했는데 사람들에게 나를 소개하는 것이다. 나는 졸지에 무대에 올라가서 나의 여행에 대해 설명하고 한반도의 통일이 우리만의 문제이기도 하지만 국제평화에 중요한 문제이니 여러분들의 지지가 필요하다고 말하고 오늘 결혼한 신랑신부에게는 아이 셋을 점지해주도록 기도하겠다고 말하니 큰 박수가 터져 나왔다.

그녀는 페이스북으로 알게 된 페친이다. 내가 불가리아를 거쳐 간다는 소식을 듣고 소피아에 오면 꼭 만나서 밥 한번 같이 먹자고 연락이 왔었다. 식당은 발 디딜 틈 없이 만원이었다. 마침 결혼식 피로연까지 겹쳐 불가리아인들의 결혼 풍속까지 볼 수 있는 좋은 기회였다. 어느 나라이건 결혼식과 장례식은 큰 행사이다. 그래서 거기에 전통과 문화와 삶을 한 눈에 볼 수 있는 요소가 많이 녹아있다. 서로 사랑하여 결혼하는 것은 멋진 일. 사랑하라. 노래 부르라! 춤추라! 인생의 최고의 보람은 그 뿐!

식사하러 가기 전 나는 “Friday Chopstics”라는 불가리아 라디오의 인터뷰 요청이 있어서 인터뷰를 했다. 라디오 프로그램은 아시아의 문화를 주로 소개하는 곳이다. 나를 인터뷰한 보자나 기자는 한국말도 곧잘 하고, 한국에도 다녀갔었고 서울, 부산, 대구를 방문했는데 자기는 부산의 해운데 바닷가를 잊지 못한다고 한다.

불가리아라는 국명도 여성스럽고 소피아는 더욱 그렇다. 서부 소피아 분지에 위치한 수도 소피아는 비토샤 산이 저 멀리 벌써 눈을 짊어지고 있다. 기후가 온화하고 푸른 숲이 우거진 공원이 많으며, 중유럽과 서아시아를 잇는 교통의 요지로 ‘꽃의 도시’라 불린다. 발칸 반도의 옛 도시들과 마찬가지로 소피아도 대부분의 오래된 건물들이 파괴되었다. 29년 로마에 점령된 후 트라야누스 황제 치하에서 군사기지가 되었다. 로마의 트라야누스 황제는 이 도시에서 로마 제국의 화폐를 주조(鑄造)하라고 명령했고, 많은 온천을 만들었다.

소피아는 경치가 좋으며 온천이 많아서 로마제국의 공주 소피아가 이곳에 와서 질병을 치료한 후 ‘소피아’라 명명되었다고 한다. 꽃의 도시라는 애칭으로 불리고 있는 도시이기도 하다. 1989년 공산주의 체제가 물러나고 레닌동상을 허물고 그 자리에 소피아공주 동상이 세워졌다.

'글로벌웹진' NEWSROH 칼럼 ‘강명구의 마라톤문학’

http://www.newsroh.com/bbs/board.php?bo_table=gmg

- |

- 1510380139422.jpg (File Size:134.3KB/Download:42)

- 1510380130236.jpg (File Size:166.6KB/Download:42)

- 1510476696625.jpg (File Size:87.7KB/Download:40)

- 20171111_204611.jpg (File Size:159.2KB/Download:42)

- 1510476775050 - Copy.jpg (File Size:94.9KB/Download:39)